Description

Se dorer la pilule : « A l’aube de l’industrie pharmaceutique, au début du XIXe siècle, le doreur de pilule était un chimiste chargé de la cuisson des composants nécessaires à la fabrication des premiers médicaments sortis des laboratoires. Etant donné que, aux yeux du grand public, l’essentiel du métier consistait à attendre assis devant un fourneau, à feuilleter la gazette du jour, le doreur acquit une réputation de cossard de première catégorie. »

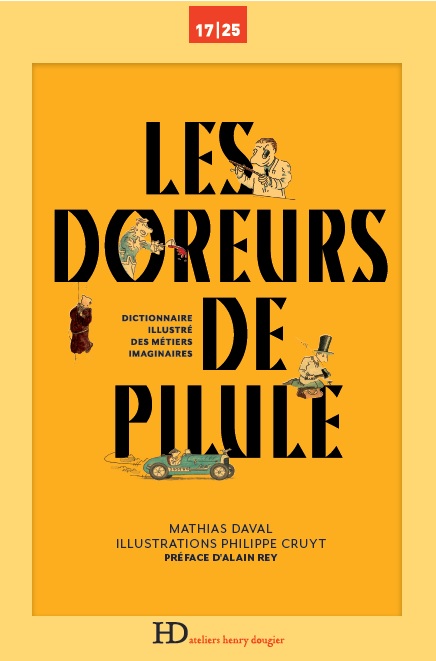

Quel est le point commun entre un « doreur de pilule », un « boucheur de coin », et un « mélangeur de pinceaux » ? Ce livre humoristique a confronté plus de 300 expressions connues de tous en utilisant un procédé unique de détournement : leur transformation dans un nom de métier, de passe-temps ou de hobby qui aurait existé dans un passé disparu ou fantasmé.

Ami lecteur, sois en averti : le vrai et le faux se mélangent ici sans complainte ! Si les métiers sont imaginaires et les citations forgées de toutes pièces, les références historiques, même aménagées avec une certaine licence poétique, s’appuient toujours sur un socle bien réel : car le pastiche dit toujours quelque chose de la réalité.

Première publication aux Editions Henry Dougier (2016).

📰 Extraits et revue de presse

« Doreurs de pilules et ouvreurs d’appétit »

A considérer les expressions verbales dont la langue française regorge, et la facilité avec laquelle elles peuvent produire des noms d’activité ( dès qu’on a dit mettre en scène, d’abord au théâtre, puis au cinéma, il y a eu des metteurs et des metteuses en scène ), Mathias Daval a eu une illumination. Pourquoi ne pas conduire les mots vers d’autres aventures, et tirer de façons de parler où ils jouent avec les métaphores des noms de métiers inouïs ? Et, par l’imagination, pourquoi ne pas en faire des professions étranges, inattendues, comme ces fonctions disparues dont on regrette le pittoresque.

La recette était simple, mais son application délicate. Trouver des expressions où le sens vacille en propulsant plusieurs possibilités, comme filer doux, changer de crémerie ou botter en touche, leur donner un dérivé grâce à l’obligeant suffixe –eur. Puis, et c’est là que l’opérations exige une aptitude à l’image et à l’évocation d’un passé inventé, mais virtuel grâce à l’inventivité du langage même, leur conférer un sens. Alors Mathias Daval et Philippe Cruyt superposent, l’un des mots évocateurs, l’autre des images, dans la drôlerie de clins d’œil graphiques et textuels. Et c’est l’occasion de déployer un petit univers cocasse, où d’improbables professionnels s’agitent, non sans évoquer des réalités de notre temps avec humour. Je n’en veux pour preuve que ce metteur de paquet qui invente sous nos yeux non pas la meilleure façon de mettre le paquet, mais dans un supermarché étatsunien d’un proche passé, le marketing d’apparence qui nous fait acheter ce dont nous n’avons nul besoin.

A inventer un passé, cependant, on peut rencontrer l’histoire. Si dorer la pilule ne s’emploie plus qu’au sens de « revêtir de belles apparences une réalité pénible », il fut un temps où c’était « recouvrir d’une pellicule dorée des pilules amères » et où le doreur de pilules était un très réel apothicaire employé à faire des mixtures et à améliorer l’apparence de ses pilules. On en trouve des exemples dans les années 1820. Voilà donc un authentique « métier disparu », parmi les saugrenus voileurs de face et autres changeurs de crémerie.

Ce que nous apprennent les deux auteurs de ce charmant dictionnaire des possibles, complétant un célébre et très ancien Dictionnaire des mestiers, celui d’Etienne Boileau, c’est que la langue française, par son aptitude à fabriquer des formes et des significations nouvelles, peut exprimer au-delà de toute réalité perceptible, des mondes virtuels ; en quoi elle est capable de poésie, d’ironie, de gai savoir.

Si vous brûlez d’avoir accès au monde des péteurs de plomb ou de câble, à celui des teneurs à carreau (du Temple), ouvrez ce livre, vous y rencontrerez peut-être

Des ouvreurs d’œil, de bras ou d’appétit ; sinon, il vous aura appris comment les inventer.

Alain Rey